磨き残して何ヵ月もたまったままの歯垢は、より虫歯へのリスクが高くなります。

歯垢の厚みが唾液の働きを邪魔することや、酸が内部にたまりやすいことを考えると、歯垢の厚みを増やさない磨き残しへの対策は、ブラッシングの重要な目標になります。

通常の食事でも一時的に酸性の状態になりますが、唾液により次第に中和されていきます。そこで、酸性状態の食後すぐにブラッシングすると歯を痛めると風評が流れましたが、その程度の状態で歯が壊れることはありません。

食後のブラッシングは食事が一段落してから行えば十分です。

問題は、3度の食事の間に頻回に甘い物をとることです。3度の食事を十分にとり、間食は最小限で済ませましょう。

虫歯のへの最大の効果的な対策は、甘い物への対策です。

頻繁に口にすることは、歯にとってはリスクになると考えてください。

ペットボトル入りの甘い飲み物などを、わずかな量でもたびたび口にすることは、虫歯につながります。時間や量を決めて、1日1回程度の「おやつ」であれば問題はありません。

食べる時と、食べない時の生活のリズムを整えることが、虫歯予防のもうひとつの作戦です。

そのうえで、磨き残しの少ないブラッシングを身につけることが必要です。

さらに、毎日の糖分の摂取量が少ないと、歯垢が付いても粘着物質が少なく、ブラッシングで歯垢が取りやすくなり、毛先が触れるだけで、さらりと取れるじょうたいになります。その意味でも、食生活を整えることがとても大事になります。

「細菌」が「砂糖」 を食べるときに、はを溶かす「酸」 を出します。

酸を出す「時間」 が長いほど、虫歯になりやすいのです。

そのため、細菌を落とすための歯磨きと、細菌のえさになる砂糖をたくさんとらないようにすることが、予防につながります。

セルフケア

歯科医院で歯石等を落としますがその後は自宅でのセルフケアが必要です。

セルフケアで必要なものは歯ブラシ・デンタルフロス・歯磨き粉(フッ素入り)が

基本になります。

歯ブラシで汚れを落としますが歯ブラシは汚れの60%程落とせると言われています。

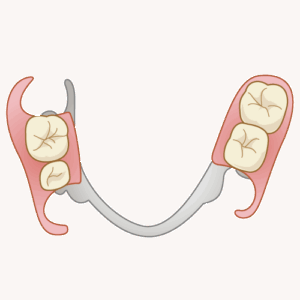

ブリッジといわれるものをつけている方は汚れが溜まりやすいです。何を使うか、どのようにするかは歯科医院で確認してください。

歯ブラシで汚れを落とした後はフロスを使用し細かな部分の汚れを落とします。

フロスを使用すると汚れの80%まで落とせるようになると言われています。

歯ブラシを使用するときにフッ素入りの歯磨き粉を使うと虫歯予防になります。

口が開かない?

「口が開かない、口が空きにくい、口を開けると顎の関節や筋肉が痛い」などの開口障害はさまざまなことが原因で起こります。

親知らず周囲の歯肉の炎症(智歯周囲炎)により口が開かなくなることがよくありますが、

顎関節症または解剖学的な原因で起こることもありますので、治療には歯科医院で正しく鑑別判断してもらう必要があります。

診断する上で大事な情報として

①口が開かなくなった時期(ずっと前からか・最近急に開かなくなったのか)

②痛みはあるのか・痛いのはどこか(顎の関節や顎やこめかみの筋肉か)

③口を開け閉めする時音がするか(カクン、ジャリジャリなど)

といった項目があり、詳しく説明できるように要点をまとめてきてもらえると、情報の取り漏れがなく、正しい診断に繋げることが出来ます。

開口障害の原因が智歯歯周炎などの炎症が原因の場合には、炎症が治れば自然に治ることもありますが、多くは抗生物質で炎症を抑え、原因歯を抜歯することで治ります。

顎関節症が原因の場合には、咀嚼や靭帯の痛みによるもの、関節円板(顎をスムーズに動かす軟骨でできた組織)の偏位によるもの、顎関節の変形によるものなど6種類の鑑別診断が必要とされ、マウスピースを使用するなど、それぞれに対する治療法が異なります。

噛むこと

噛むことによる効果には

胃腸の働きを助ける

歯の病気の予防になる

脳の機能を高める

と言われています。

噛めなくなる原因には虫歯、歯周病、入れ歯が合わない、歯がなくなる

口腔機能低下などがあります。

噛む力が低下すると食べられるものが減ったり、偏ったりします。

噛む力が必要な野菜、肉などが減ります。

特に奥歯を失いそのままにしておくと口の機能低下(オーラルフレイル)から身体全体の虚弱(フレイル)に繋がります。

歯がない方は入れ歯やインプラントをするなどして、噛む機能を回復させましょう。

噛めない・噛みにくいから食べないではなく噛めるようにして食べることが大切です。

保険がきく、きかない

歯科治療費のしくみを理解する

歯科医院では保険で治療が可能です。

しかし、どこまでが保険でどこまでが保険外なのかよくわからないのが事実です。

そもそも保険治療とはどういったものなのでしょうか?

治療を行うのは歯科医で、治療を受けるのは患者さんです。治療費はだれが支払うということですが、保険外、つまり自費治療というのは患者さん自信が自己責任で歯科医に医療の代償として支払います。これは歯科医と患者さんの自由契約ですので、間に第三者が介入することはありません。しかし、保険治療ということになると話は別です。

3割負担の保険治療であれば、7割は第三者である保険組合が支払うことになります。

治療のゴールというのは、自費においては患者さんが決めることができます。しかし、保険治療の場合。その治療のゴールを患者さんが決定することができない仕組みになっています。ゴールを決めるのは第三者の保険組合です。第三者はゴールと思われる治療を患者さんが受けたのを確認して、歯科医にあらかじめ決まった費用を支払います。

仮に患者さん自身でそれがゴールではないと考えてそれ以上の治療を求めたとしても、第三者である保険組合はそれを認めず、治療費を歯科医に支払いません。それは患者さんが支払うことになるのです。

では、どうして保険治療で患者さんがゴールを決められないのでしょうか?

それは、患者さんの決めたゴールが贅沢だからではありません。保険というシステムが、そういう構造になっているからです。

保険というのは、それに加入する大勢の人たちの保険料で成り立っています。

健康なときには、保険料を支払い、困ったときにみんなで助け合うような図式です。

したがって、もし加入者たちが、それぞれの治療に勝手にゴールを設定して治療費を請求した場合、保険のシステムはそれを支えきれずに倒れてしまいます。

そうならないために、第三者はルールを決めて、システムが破綻しない範囲で、加入者みんなが最低限の治療を受けられるようにしているのです。

決して「贅沢」だからではありません。

・保険適用できない治療

先ほどの第三者の決めたルールにより、保険適用にならない治療があります。

保険が適用にならないのはまず、病気の診断を受けていない人への予防処置です。

保険は病気のある人にしか入り口は開いていないのです。

歯科矯正、陶材で人工歯を作っていれる、金属の入れ歯、インプラントも適用されません。

その他にも自費治療の項目はたくさんあります。保険治療、自費治療、しっかりと説明を受けて、希望を伝えて、相談しながら治療を受けた方がよいでしょう。

歯と口の健康と健康寿命どう関わる?

歯と口の大事な役割

噛む、飲み込むことは栄養摂取の第一歩

生命活動の基本となる食物の摂取において、自ら噛み砕き飲み込んで栄養を摂取することは大変重要です。

口の機能として、残っている歯が多く、噛む力が維持されていることが、認知症予防として注目されています。

発音を助ける、表情をつくる、噛むことで脳を活性化させる事に繋がります。

※口腔の機能低下は全身の機能低下と認知症へ繋がります※

自分の歯を失う

↓

噛めない

↓

やわらかいものを食べる、食べられる食品が限られる

↓

噛む機能の低下

↓

歯と口の機能の低下(オーラルフレイル)

↓

体と認知機能の低下(フレイル)

の様にドミノ倒しのような悪循環に繋がります。

*食事は筋肉量を維持するのが大切です*

歯と口の不具合によって食事の量が減少すると、低栄養になり、筋肉量が減少します。

このような状態になると、転倒や骨折のリスクが増し、寝たきりに繋がります。

毎日の食事でタンパク質をしっかり摂取して、筋肉量を維持することが大切です。

歯周病と病気

歯周病は歯茎や骨が壊されていく病気です。歯周病菌は歯だけでなく全身にも影響を与えることがわかっています。

誤嚥性肺炎

歯周病菌などの口の中の細菌が唾液や食べ物と一緒に誤って気管に入ると生じることがあります。

糖尿病

歯周病の進行によりできる物質が血液中に入るとインシュリンの働きを低下させます。

狭心症・心筋梗塞

歯周病が動脈硬化の発生に関係していると言われます。

そのほか脳梗塞、認知症、がん、関節リウマチの原因にもなっていることがわかってきました。

年齢別だと25から34歳で30%、35から44歳で40%、45から54歳で50%というように年齢が上がるほど歯周病になる人は増えていきます。

歯周病は初期は自覚症状が少ないので、定期検診で早期発見治療につなげましょう。

8020達成のために

・40代ごろから歯周病を発症する人がおおくなり、50代を過ぎると歯周病で歯を失う人がおおくなる。

・社会に出ると自ら歯科健診を受けなければならず、定期健診の習慣がないため、歯科医院から足が遠のきやすい。

・自覚症状があったとしても就労などの制約があり、症状がひどくなるまで歯科医院を受診しない傾向がある。

◎壮年期にはこういった歯と口の中の特徴があります

働き盛りの世代は、口の中にトラブルがあったとしても、忙しくて放置してしまうことがあります。

その結果として、歯を失うことになるのです。たとえ症状が軽減しても自然治癒したわけではありません。

歯周病は徐々に進行しています。

必ず治療を受けましょう。

●セルフケアのポイント●

①歯垢がたまりやすい場所を徹底的に磨く

虫歯や歯周病の原因菌は、歯垢の中にすみついています。このため、歯垢がたまりやすいところを重点的に磨くことが大切です。

歯と歯の間、歯と歯茎の境目、奥歯の噛み合わせの溝を意識しましょう!

②歯間ブラシやフロスを使用

歯の歯の間など、歯ブラシだけでは届かず、磨ききれない場所があります。

そうした場所に役立つのが歯間ブラシやデンタルフロスです。

歯垢の除去率を歯ブラシだけの場合とデンタルフロスや歯間ブラシを併用した場合を比較した研究では、併用した場合の方が歯垢を除去する効果が高まることが明らかになっています。

●歯間ブラシの役割

歯間ブラシにはさまざまな形状やサイズがあり、歯肉炎の状態や歯と歯の間のすき間の広さに合わせて選ぶ必要があります。

●フロスの役割

歯と歯の間の隣接面に付着した歯垢を取り除きます。

ロールタイプ、Y字タイプ、F字タイプがあります。

口の中の状態に合った使いやすい形状を選びましょう。

サイズ選び、使い方は歯科医院の歯科衛生士に指導してもらうことをおすすめします。

親知らずは抜歯した方がいい?

親知らずとは?

前歯から数えて8番目の永久歯のことを言います。永久歯は通常12歳頃にほぼ生えそろいます。しかし、親知らずは20歳前後の頃、他の歯より遅れて生えてくるのが特徴です。親知らずは全員に生えてくるわけではなく、先天的に存在しない場合は生えてこないこともあります。一番最後に生えてくるため、歯のスペースがない場合は90度横を向いた状態で生えてきたり、歯ぐきに半分被った状態になることも多く、そのために歯磨きが上手くできずに歯ぐきが腫れたり、虫歯になることが多くあります。

抜いた方がいい親知らず

◎噛むのが難しい場合◎

親知らずが上下どちらかのみに生えていると、噛み合わせが合わなくなってしまいます。そんなときは、抜歯を検討する必要があるでしょう。

◎親知らず周囲の歯茎の腫れを繰り返す場合◎

親知らずが中途半端に生えて清掃が難しい部位があると、歯周囲炎を起こす可能性があります。

一度智歯(親知らず)周囲炎を起こすと、症状が治まった後も細菌感染が残るため腫れを繰り返すようになります。

智歯周囲炎を繰り返すと、隣の歯を支えている骨が溶けるなどの悪影響も生じます。

◎親知らずが原因で手前の歯が虫歯になってしまった場合◎

親知らずが原因で手前の第2大臼歯に虫歯が発症してしまった場合、第2大臼歯の治療のために親知らずを抜く必要があります。親知らずが悪影響を与えている状況をそのまま放置すると、第2大臼歯の状態が悪くなりすぎて保存不可能になる危険性があります。

◎親知らずが歯並びに影響を与えている場合◎

親知らずが横向きになっている場合、手前の歯に後ろから押すような力がかかります。親知らずが手前の歯を強く押くことによって、歯並びが悪くなってしまうことがあります。

抜かなくてもよい親知らず

◎きれいに生えており歯として機能している場合◎

きれいに親知らずが生え、噛み合わせなどに問題がない場合、抜歯の必要はありません。また、状態のいい親知らずは、ほかの奥歯を何らかの理由によって抜かなければならない場合に、その部分へ移植できる可能性があります。

◎完全に埋まっている場合◎

親知らずが歯茎に完全に埋入していたり、一部だけ出ているが痛みがなかったりする場合は、抜歯を行わずに済む場合がほとんどです。

これらはあくまで一例なので親知らずが気になるときは、気軽に相談して下さい^_^

根面カリエスとは

根面カリエスとは、歯の根っこに出来る虫歯のことです。

根面カリエスは若い人には少なく、50代以降は多くなる傾向があります。

これは年齢を重ねるにしたがって、お口の環境が悪くなり歯周病が進行し、歯茎が下がるため、もともと虫歯になりやすい歯根が露出してくることが原因です。

歯に被せ物のがあっても、その下の根っこが露出していれば、被せ物の根元が虫歯になります。

歯と歯の間が連続して虫歯になることも多いです。

根面カリエス(根っこの虫歯)の治療法は知覚過敏の場合とほぼ同じですが、虫歯の進行が著しい場合は、抜髄や抜歯になってしまうこともあります。

予防としては、普通の虫歯予防と同じです。加齢により唾液の減りを感じたりドライマウスの方は、唾液の分泌を増やすより、原因の歯垢の量をできるだけ減らす方が予防として確実です。

そのためには、デンタルフロスや歯間ブラシなどを上手に利用することも重要です。

根面カリエスは、早く発見できれば小さく削って詰めるだけで済むことも多いので、定期検診などでの早期発見を心がけることをオススメします。